本文

おもに市民が行うための一次救命処置(心肺蘇生法など)

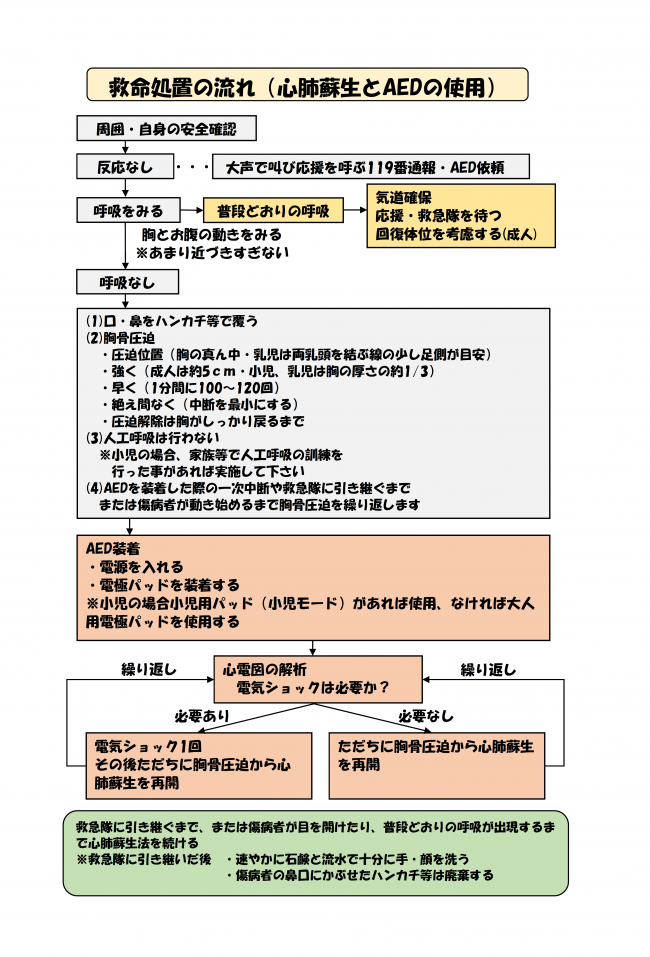

周囲・自身の安全の確認

倒れている人に近づく前に周囲を見渡して、安全かどうかを確認する。

反応を確認する

反応がなければ・・

- 大声で叫んで周りの人に助けを求める。

- 「あなたは119番通報をしてください。」「あなたはAEDを持ってきてください。」と具体的に指示する。

呼吸の確認(=心停止の確認)

倒れている人が「普段どおりの呼吸」をしているか胸とお腹の動きを見て10秒以内で確認します。胸とお腹の動きを見るときはあまり近づきすぎない。

普段どおりの息をしている

回復体位にして様子を見守りながら救急隊の到着を待ちます。

普段どおりの息をしていない

心肺蘇生法へ

心肺蘇生法

(1)口・鼻をハンカチ等で覆う。

(2)胸骨圧迫

・圧迫位置(胸の真ん中・乳児は両乳頭を結ぶ線の少し足側が目安)

・圧迫は強く(傷病者の胸が約5cm沈むまで)

・速く(1分間に100回から120回)

・絶え間なく(中断を最小にする)

・圧迫解除は胸がしっかり戻るまで

(3)人工呼吸は行わない。

※小児の場合、家族等で人工呼吸の訓練を行った事があれば実施して下さい。

(4)AEDを装着した際の一次中断や救急隊に引き継ぐまで、または傷病者が動き始めるまで

胸骨圧迫を繰り返します。

AED装着

(1)AEDによる心電図解析

AEDが患者の心電図を調べて、心臓に対して除細動(電気ショック)が必要か否かを

判断します。

電気ショックが必要な場合(AED)

電気ショック1回、その後、直ちに胸骨圧迫を再開し、2分間行います。

2分後にAEDが再び解析を行います

電気ショックが必要ない場合(AED)

直ちに胸骨圧迫を再開し、2分間行います。

2分後にAEDが再び解析を行います。